Jerry Ma最近有一篇文章中对黑色系的价格涨跌规律做了一个定性,即正反馈驱动上涨,负反馈驱动下跌。十分简洁精炼的总结,对价格的影响因素做减法,对我们观测的不稳定的数据对象做减法,力求抓住主要矛盾,受益匪浅。

我们先梳理一下正负反馈背后的价格规律,再对价格规律做一个简单的复盘,在历史中寻找有哪些打破规律的情况,进而可以帮助我们在应用简化的价格规律时,可以对潜在的可能短期超越规律的风险保持高度的警惕性。

整个煤焦矿钢板块的核心中枢在终端需求,虽然终端需求本身的运行周期难测,但在搭配对钢铁行业利润分配的观测下,铁水的产量周期则比较容易观测和预判,铁水产量作为铁矿石需求的核心驱动,铁水产量从供需逻辑上能够直接反映钢厂对铁矿石的消耗强度。

煤焦矿钢板块的上涨由炉料需求的正反馈驱动,下跌由钢材需求的负反馈驱动。

- 上涨的驱动来自铁水产量恢复带来的炉料涨价的正反馈。

- 下跌的驱动来自终端需求不及预期铁水产量下滑带来钢材成本坍塌的负反馈。

炉料 → 钢材正反馈上涨的传导逻辑:铁水产量低位开始回升 → 炉料需求增加 → 炉料价格上涨 → 钢材价格上涨 → 钢厂正的利润驱动铁水进一步增长 → 炉料需求进一步增加 → ……

正反馈的上涨过程基本不看钢材需求,终端弱需求已经在前一轮铁水产量见底的负反馈过程中被充分计价了,正反馈会一直持续到铁水产量到达一个相对高位。

钢材 → 炉料负反馈下跌的传导逻辑:钢材表需不及预期 → 钢材价格下跌 → 钢厂利润被挤压 → 铁水产量高位回落 → 炉料需求减少 → 炉料价格下跌 → 钢材成本坍塌价格继续下跌 → 利润持续挤压铁水产量继续回落 → ……

铁水产量与铁矿盘面相关性复盘

基于铁矿石价格受到铁水产量的影响这一相关性假设,我们做如下复盘。

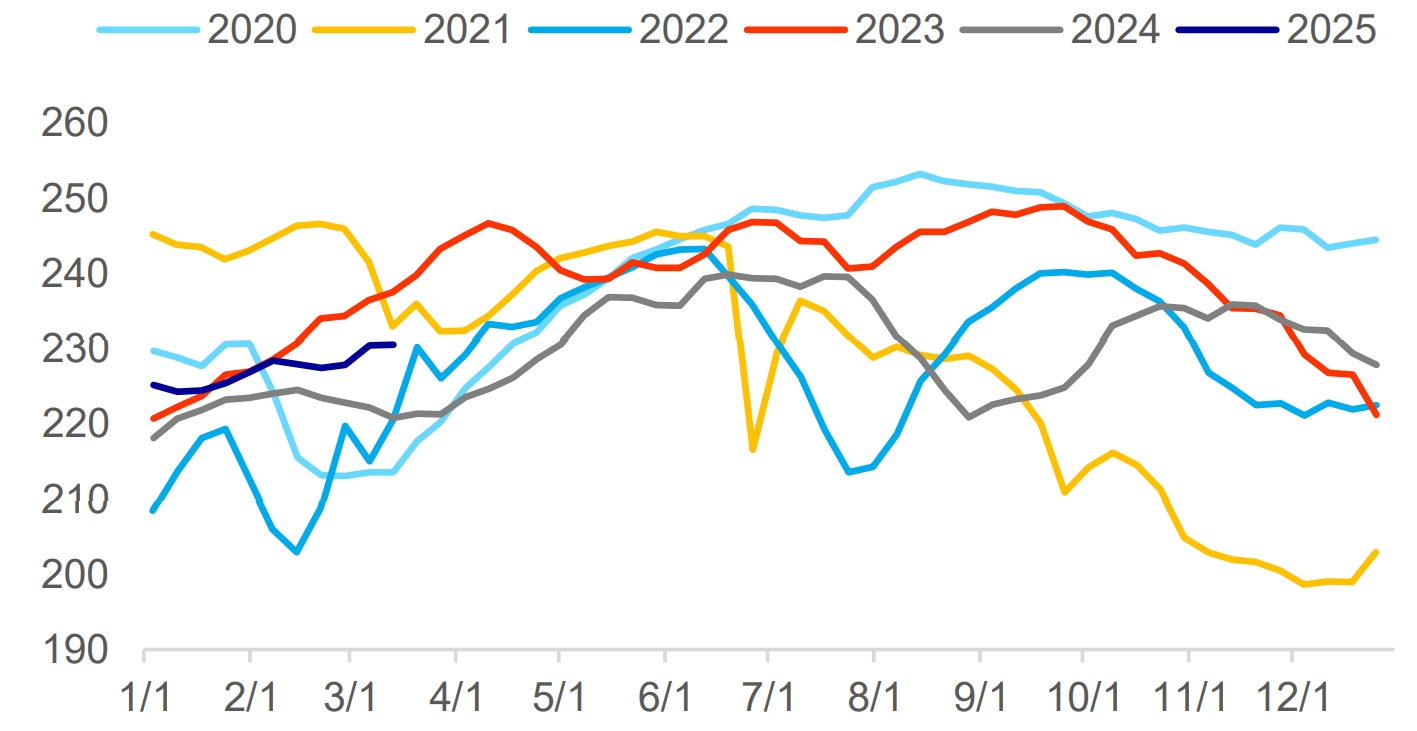

回溯2020年至今的247钢厂铁水产量统计数据,得到铁水阶段性顶底的时间点大约如下:

- 2020/2/24:铁水触底,底部震荡到3月中旬,对应矿价底部

- 2020/8/10:铁水见顶,对应矿价阶段性顶部

- 2021/6/28:铁水骤降,粗钢平控政策的落实,平控实施后矿价才开始高位回落,可能仍受淡水河谷事故定价

- 2021/7/10:铁水小幅反弹

- 2021/12/20:铁水触底,对应矿价底部,盘面抢跑了铁水的见底

- 2022/6/15:铁水见顶,对应矿价顶部

- 2022/7/20:铁水触底,对应矿价底部

- 2022/10/7:铁水见顶,矿价震荡

- 2022/12/19:铁水触底,铁水从阶段性顶部持续下滑到触底的过程中,矿价却持续拉涨,且铁水触底反弹后矿价继续拉涨

- 2023/4/15:铁水见顶,高位震荡到9月底,矿价震荡

- 2024/1/1:铁水触底,矿价却见顶,这需要归因于23年底的特别国债政策预期

- 2024/6/15:铁水见顶,高位震荡到7月底,矿价见顶回落

- 2024/8/28:铁水触底,矿价触底

- 2024/10/15:铁水小幅反弹,震荡到11月中旬,矿价在924后回落

- 2025/1/10:铁水触底,矿价见底反弹

将铁水产量的顶底贴合到铁矿石价格图表中,得到下图,总结一下,铁水产量在过去5年有15个顶底,大部分情况下铁矿石价格拐点与铁水产量的拐点比较吻合,铁水回落寻底的过程中,盘面存在抢跑的行为,这符合供需基本面和资金对预期的博弈。

上述关系有3处明显的劈叉,都是受到更强有力的定价因素主导:

- 2021年年中淡水河谷事故影响还未完全消散,且终端需求很强

- 2022年底主要受到政策预期博弈和终端需求的博弈

- 2023年底则主要是X万亿特别国债的小作文炒作

总结

- 铁矿石价格与铁水产量之间存在显著正关联性,但顶底转折点的同步性或滞后性受供需矛盾、库存周期及政策预期等多重因素影响

- 铁水产量与铁矿石价格的逻辑关系:铁水产量作为铁矿石需求的核心驱动,铁水产量直接反映钢厂对铁矿石的消耗强度

- 价格的顶部滞后性:铁水产量见顶后,钢厂因利润收缩或政策限产开始减产,但港口库存低位、补库预期等因素可能延缓矿价下跌,形成“需求回落但价格坚挺”的博弈期

- 价格的底部同步性:铁水产量触底回升时,若伴随宏观政策刺激(如降准、地产放松)或海外发运减少,矿价可能快速反弹,呈现“需求与价格同步见底”特征

- 港口库存:低库存环境下,即使铁水产量边际下降,矿价仍可能因补库需求而抗跌

- 钢厂利润:吨钢亏损扩大会加速减产,但若钢厂现金流尚可,减产可能滞后,导致矿价下跌滞后于铁水见顶

- 钢厂补库:节前备货、冬季冬储等行为可能短暂推升矿价,但若港口库存累积,价格上行空间受限

- 铁水产量见顶后1-2个月内矿价大概率回调,而底部反弹需依赖需求回升与供应收缩的共振

- 如果有更强烈的外部预期,例如政策预期或供给端影响,则铁矿石价格可能与铁水产量周期背离

以上是对“钢厂利润-铁水产量-矿价”这一观测视角的总结,之于拿钞票做押注的总结,不断地做加法去完善框架以试图捕获一切机会的做法可能适得其反,我始终觉得要坚持做减法,软件工程中“如无必要,勿增实体”的谏言十分适用于投研,要适当取舍,要放弃框架之外的机会。