大概7年前,我刚入交易这一行时,乱七八糟从图书馆的F区学了很多东西,知道了一些概念,比如行情分析涉及到的基本面以及技术面。

当初对基本面没有概念,开口也只会复读这些名词。于是,最初我是划线随缘交易的,后来了解到了技术指标,就一股脑学了好多技术指标。这是我作为新手抱着当游戏玩的心态与市场的初次接触。

后来有段时间离开了市场,机缘巧合之下再回来时,已经笃定了基本面的供需分析才是我应该坚守的。从那之后对技术分析充满了偏见,看书遇到技术分析都会绕着走。

再后来,随着经历的丰富,被市场毒打得多了,也领悟到了基本面的供需分析其实也是给开仓壮胆的。对于做交易来说,有时候纯基本面派甚至不如技术派,至少技术派懂得止损,懂得活下来是第一要务,而基本面派很多时候会钻牛角尖,一直扛单直到市场彻底证伪了自己的开仓逻辑。

现在我又掉过头来重新理解技术分析。技术分析为什么有效?作为一个自认为的本体论主义者,我无法让自己基于一个近乎黑盒子的逻辑去做交易,我必须得理清楚,至少从理论上梳理清楚技术分析为什么凑效。

价格的形成机制

我们从很多文章里会看到“供需决定价格”这样的句子。这里我们需要再往深层次剖析。

假设,我们交易的标的是XCS币,一种没有什么意义的meme币,如果我们事先不知道它是数字币,这时有人告诉我们说这是一种新上市的大宗商品价格走势,那么只看K线,似乎看起来也是那么回事,有模有样的,价格的波段运行仿佛受着真实世界里的供需关系定价。

7年前我就是从各种奇形怪状的数字币里接触到的K线,然后才是股市和期货。在当时,数字币还没有现在这么出圈,我可以拍胸脯保证那时候的数字币与真实世界里的事物运行几乎没有关系。但是它们的走势看起来就仿佛有一个真实世界里的逻辑在支配。

后来我们知道,给数字币定价的逻辑,是盘面上的供需,是盘面背后下了单的一个个主体(人类、抑或是人类撰写的自动化程序、甚至是黑箱子的神经网络程序)。

所以回到“供需决定价格”这个定论,直接决定价格的是盘面上的供需,真实世界里的实物供需,通过影响着市场参与者的决策,间接地影响了盘面的供需,从而决定价格。这是供需决定价格的传导逻辑。

进一步引伸,宏观或产业消息也能够影响市场参与者的决策,头寸调整带来盘面价格的变动,尤其是金融巨鳄的调仓,直接改变价格的运行方向。所以消息也是通过影响投资者的决策进而影响价格。

我们将这一逻辑再延伸到技术分析上。盘面价格对真实世界的供需、宏观、消息的计价不是精确的,而是存在着相当程度的模糊,我们不可能说某一个精确的价格是对真实世界某个状态的精确定价,顶多只能说某个价格区间在某个时刻是相对合理的。

于是当价格似乎充分消化掉了真实世界的消息后,波动到技术面的关键支撑/压力位附近时,关键位的图表就会在相当程度上影响着市场参与者做出诸如止盈、止损、减仓或开仓的动作,进而影响到盘面。

于是我们给价格形成机制做定性:无论是基本面还是技术面或者什么别的面,都是通过影响市场参与者的决策,使盘面的多空双方形成动态博弈,进而形成价格的波动。

这样,“技术面在某些限定条件下有效”的逻辑基础有了。

再补充一句我理解的除了“各种面都是用来给开仓壮胆的”这种充满调侃的屁话之外,基本面分析的意义是在真实世界里寻找符合逻辑的方向和模糊的重定价区间,技术分析的意义则是在基本面分析明确了符合逻辑的方向后,用尽量小的成本(止损幅度)去尽可能地拿住正确的单子(不被洗出去)同时尽快地强制处理掉看起来不那么正确的单子(技术面上错误的单子)。

势、位、态:通过共振壮胆

所谓的共振,或者汇合,就是让某个方向的逻辑尽量多,比如基本面与技术面共振、宏观与产业共振、朱格拉周期与库存周期共振等等。技术分析中也存在共振,比如中文圈子里的叫法“势、位、态”。

Nial Fuller提到过使用“TLS模型等待汇合”,这里的TLS模型分别表示趋势、支撑压力位、入场信号,这与中文交易圈子里常提到的势(趋势)、位(关键价位)、态(形态)是一个东西。

Nial认为从技术分析角度,只要势、位、态这三个或其中两个点对齐,就是一个值得尝试的交易机会。比如趋势方向上出现回调并在趋势线上得到支撑,同时技术形态出现了pin bar指向趋势的强化,这就是一个典型的势位态共振。

技术分析中的趋势比较主观,关键价位同样主观,比如常见的关键位有:

- 趋势线

- 均线

- 水平支撑位/压力位

- 突发事件产生形成的关键价格

- 某个基本面变量被充分定价后形成的关键价格

- 趋势中每个波段的50%回撤水平

形态也依然十分主观,我们站在前人的肩膀上,沿用前辈们的总结。

Nial提到过三种开仓比较常用的形态:pin bar、inside bar、fakeys bar。Jerry Ma曾经在知乎翻译过Nial的文章,概念中也沿用了inside bar的叫法,应该综合参考过Nial的方法,同时也吸收过缠论的一些方法,把多种K线或K线的组合做了归一化的简化处理,得到pin bar和大实体K线,为了统一称呼,我们这里把大实体K线称为long bar。

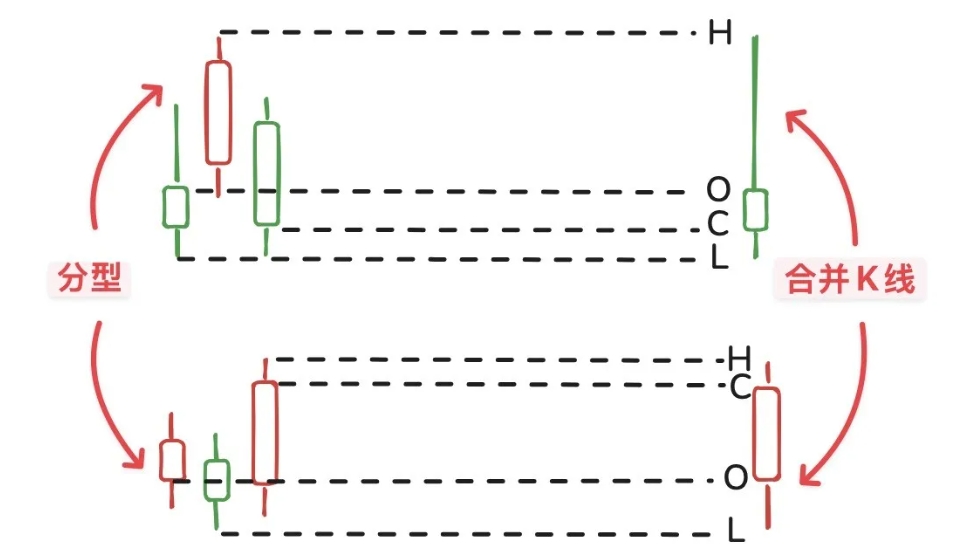

于是我们拥有了两种典型的K线形态:pin bar和long bar。这两种典型K线可以是单个K线,也可以是多个连续的K线的分型合并。除此之外的普通K线都不用关注。这里盗用一张马老师的图,他画的图很有美感,十分感谢马老师的分享。

尽管得到了两种典型K线形态,但是这个模型的召回率(Recall)和精确率(Precision)从行情的历史统计意义上依然无法给足底气,还需要更多的措施壮胆。于是就需要对典型K线进行过滤。Nial分享过一些信号过滤清单:

- 寻找具有突出尾部的信号,这些信号可能产生假突破

- 长尾pin bar是高概率的pin bar

- 不要押注突破,而是等待突破的确认

- 在趋势回调至S/R位后寻找趋势延续的信号

- 不要在密集成交区中交易信号

- 寻找势位态的汇合点

- 忽略掉“无人区”的信号(缺少6种类型的关键位)

信号过滤清单的内涵和本质实际上是势位态不同维度的共振和确认,经过过滤后的信号才有交易的价值。

除了势位态这种技术维度的共振,还可以寻找产业供需方向的共振、宏观大方向上的共振,宏观、产业、技术分析这三个维度的共振才是最理想的壮胆。

趋势

用最高价和最低价来界定趋势:上升趋势可以定义为K线连续刷新最高价同时最低价不断抬高;下降趋势也可以被定义为K线连续刷新最低价且最高价不断下降。

除非前期低点被跌破或前期高点被突破,否则趋势都可以被认为保持不变。趋势的定义中关于“最高价、最低价被持续突破”的这点是客观的,主观的部分可能在于定义哪个价位被突破则被认为趋势被破坏。这是技术分析中关于趋势分析的“千人千面”。

趋势线

趋势的延续:对于趋势的辅助划线有趋势线和趋势通道,通常来讲,跌到上升趋势线或涨到下降趋势线附近时是在主要趋势方向上开仓追随趋势的好时机,因为止损更小。趋势行情中的趋势线是关键位,对应四类开仓时机中的见位(见到了关键位,回调得到了支撑)。

趋势的突破:反过来讲,趋势线被突破时,往往是止盈或止损的时机,也是开新仓的时机,对应四类开仓时机中的破位(突破了关键位,回调得到延续,关键位的支撑变为压力,压力变为支撑)。操作中,趋势线的突破是“位”的观察,具体的开仓还需要等到“态”给出入场信号,即确认突破是有效的,价格在趋势线的另一侧站稳了。

绘制趋势线十分主观,缺乏精确性。如果连接的相对高点或相对低点只有两个,那可以精确绘制,但如果这样的点有三个或更多,就会十分主观。

需要注意,趋势线应该从右向左划,因为最近的价格活动比历史运动更重要。而随着行情的发展,趋势线还得时常被重新绘制。

还需要注意,趋势线不是确定性,仅仅是给出开仓信心用的,就类似基本面分析一样。毕竟,基本面的分析是用来给开仓壮胆的,毕竟作为个体的人的认知是绝对局限性的,任意时刻的价格成交都有多头和空头,多空双方也都有基于基本面分析的,在行情走出来前,在成交的那一刻,没有哪方更正确,所以同样地,趋势线用来壮胆的说法一点也不为过。

内部趋势线

趋势线的绘制要求包含极端高点/低点,但是极端高点/低点是市场上过度心理行为所导致的偏差,对于观察趋势是否被突破可能存在不小的迟滞,于是有了内部趋势线。

内部趋势线允许少数极端的点被排除在外,只考虑大多数相对的高点/低点,可以视作相对高点/低点近似最优拟合的直线。说人话就是:排除掉极端的点而尽可能贴合更多的相对高点/低点。

基于这个绘制方式,内部趋势线的绘制就更加主观了。

均线、或类似均线的其他线

均线在趋势行情中表现往往不错,当价格回调贴近均线时,会得到支撑并延续趋势。通过均线识别“势”的延续,价格回调到均线得到支撑或突破均线来观察“位”,再通过形态识别“态”,作为开仓方法而言,也能降低止损的幅度。但是在横盘震荡行情中我认为作用不大。

震荡

震荡行情中,交易区间(或称水平支撑位与水平压力位)的识别很重要。支撑位/压力位并不隐含后续的下跌/上涨会在这附近停下,而是隐含了价格在这个关键位附近会出现阻力。抛开基本面因素,仅技术面上,获利抛盘或左侧新开仓会在此集中出现,市场参与者的这种动作是关键价位附近阻力的边际来源。

此外还需要注意,支撑位/压力位不是一个精确的价格,而是相对模糊的价格区间。由于支撑压力位构成的区间本身就相对模糊,因此在窄幅震荡中的形态(例如旗形、三角形等)往往没有太多意义。

与趋势的两种走向类似,震荡也有两种可供参考的走势:震荡的延续或突破。

震荡的延续:当价格靠近支撑位/压力位附近时,如果价格受阻且出现反向的形态信号,且当前价格到区间另一侧阻力区域构成的盈亏比可观,就是比较好的做多/做空时机,此时的开仓止损明确且止损幅度较小,是见位(见到了关键位,回调得到支撑)。

震荡的突破:震荡区间被突破则是比较强的信号,往往暗示一个突破方向上即将发生趋势运动。突破确认后,支撑位转变为压力位,压力位转变为支撑位,止损同样明确且不大,是为破位。

突破的重要性和可信程度主要受到三个因素影响:

- 震荡区间的持续时间:震荡区间持续时间越长,区间被突破的重要性也就越强。

- 震荡区间的高度:区间越窄,往往提供的交易信号越强烈。

- 区间突破的确认:突破区间后几天后就回到区间的假突破很常见。

为了确认突破的有效性,往往需要搭配其他方法,例如空间上的最小百分比突破、时间上的突破持续的K线数量等。虽然突破后的确认会使得入场的位置没有那么好,但是可以避免很多假突破,增加胜率,更高的胜率和更有利的价位二者难以兼得,这也是交易的tradeoff,应对假突破往往就得妥协掉更优点位,即突破发生时不要参与,而是等到突破被确认后再参与,或是等突破后产生回调再参与。

除了单个低点和单个高点构成的支撑压力位外,还有一种横跨趋势的相对高点和相对低点集中构成的密集价格区域,也能构成支撑压力区间。

写在最后

这篇感悟站在了多位前辈的肩膀上,比如Nial、Jerry Ma、施瓦格,还有好多其他前辈。

最近思考了很多前辈的方法,前不久还拜读了纳兰容客前辈的好多随笔文章。我现在觉得自己逐渐能够理解这位前辈的很多想法了。他的文章中经常写着“观点是垃圾,随势是根本”的话语,也有很多修禅的感悟,我最早关注他是因为他对外汇的分析见解独到且一针见血。被毒打得多了也确实认同“观点很廉价”“轻预测,重应对”。

按我现在的理解,纳兰容客前辈的基本方法论也是由点线面构成的基本面分析得出某个时间段内的方向,跟踪关键事件形成价格走势的关键路标,并由技术分析去试错。但他更重视来自盘面之外的价格信号,技术分析方法主要结合支撑/压力位、趋势线、均线等的判断,并依赖这些关键位对价格形成支撑或阻力,从而得到入场的时机。

术有很多种,但是大佬们的底层方法论似乎有很多相似之处,或许这就是交易之道?